IL LIBRO “COSA CI IRRITA E PERCHÉ” FINALMENTE SPIEGA LE RAGIONI PER CUI ALCUNE COSE INFASTIDISCONO - AL PRIMO POSTO CI SONO I RUMORI COME LE UNGHIE SULLA LAVAGNA E LO SFREGAMENTO DI DUE PEZZI DI POLISTIROLO

Il vicino che parla ad alta voce al cellulare ci irrita non perché ci disturba, ma perché mette in atto un halfalogue, un mezzo dialogo, e sentire solo metà della conversazione ci secca più che se ne conoscessimo l’intero contenuto…

Daniela Ranieri per il “Fatto Quotidiano”

Non si è mai al sicuro: mosche che ronzano, rubinetti che gocciolano, sirene di ambulanze, ticchettii misteriosi, ingorghi stradali. La gamma dei modi in cui il mondo può irritarci è sterminata. Fanno ordine Joe Palca e Flora Lichtman in Fastidio. Cosa ci irrita e perché (Frassinelli), campionario di stimoli molesti e spiegazione del perché riescono a logorarci i nervi.

Al primo posto sono i rumori: dal brivido di raccapriccio che provoca il suono delle unghie su una lavagna (seguono lo sfregamento di due pezzi di polistirolo e la smerigliatura di una superficie metallica), si arriva facilmente al fastidio sociale, quello provocato da sconosciuti che parlano, vicini di casa che tossiscono, coniugi che respirano.

E siccome passando un rastrello su una lastra di ardesia gli scienziati hanno capito che ciò che è davvero insopportabile per chi ascolta è la componente stridula del rumore, hanno supposto che togliendo le frequenze alte dal suono sintetizzato quello smettesse di avere “artigli”. E invece no: perché inopinatamente le frequenze che lo rendono lancinante sono quelle medie, e il suono che in natura più si avvicina a quelle frequenze è l’urlo umano. Insomma, il raschio delle unghie sulla lavagna ci ferisce perché ci “contiene”.

Ma fosse solo quello. Il vicino che parla ad alta voce al cellulare ci irrita non perché ci disturba, ma perché mette in atto un halfalogue, un mezzo dialogo, e sentire solo metà della conversazione ci secca più che se ne conoscessimo l’intero contenuto (l’aveva già capito Mark Twain nel 1880, quattro anni dopo che Bell portò il telefono all’Esposizione Internazionale di Filadelfia, che scrisse sull’Atlantic Magazine: “Una conversazione al telefono, quando siete seduti nei paraggi senza prenderne parte, diventa una delle curiosità più enormi di questa vita moderna... Si sentono le domande, ma non le risposte”).

E da allora, dal telefono come oggetto del demonio incarnato dal prossimo, è iniziato il Grande Reich del Fastidio, nel quale ci troviamo oggi, coi nervi mezzo divorati dall’abbondanza di impulsi e mezzo sfibrati dai tentativi di isolarci.

Nella metropoli moderna, scioccante e attraente come la videro Walter Benjamin e Baudelaire, il fastidio acustico si staccò su uno sfondo di comune nausea di vivere, riproducendosi illimitatamente. Così oggi le sirene di New York sono progettate per infastidire e quindi provocare una reazione nel guidatore (spostarsi) per mezzo dell’emissione di diverse tonalità di suono: una che ricorda il pianto di un neonato e una che somiglia allo stridere delle unghie su una lavagna.

Ma il progresso morde se stesso: l’uso di automobili insonorizzate e auricolari ha costretto le aziende a inventarsi nuovi modi per fendere il traffico facendo leva sulla psico-fisiologia. È nato così il rumbler: “Da sotto la griglia di ventilazione spara fuori un suono a bassa frequenza, apposta per essere sentito sulla pelle più che sull’udito”.

È quanto previsto da Freud nel Disagio della civiltà: dobbiamo rinunciare a quote sempre crescenti di felicità in cambio di un po’ di sicurezza. E se è vero anche il resto di quel che diceva, e cioè che quello che ci accomuna è il nostro essere più o meno nevrotici, ne consegue che “il grande problema dell’esistenza consiste nel superare la nevrosi”.

Basta sfuggire alla fonte del fastidio, dunque? No, dicono Palca-Lichtman: “La più ampia categoria” di assilli, infatti, è costituita da “quelli che ci creiamo da soli”. Il fastidio è “un’esperienza edonica”, cioè una reazione a uno stimolo che si avverte come molesto, ma che, come dimostra il caso paradossale del peperoncino, può essere anche gratificante.

“Non c’è dubbio che mangiare peperoncino sia un’esperienza di per sé negativa”, dicono gli autori (lo sapeva Giorgio Manganelli, che ne mangiava a chili e ne diceva: “Nel mio grafismo il peperoncino occupa lo spazio del peyote”). La capsaicina del peperoncino non solo infiamma esofago e stomaco ma per essere sopportata provoca un piccolo danno alle fibre nervose; ma questa desensibilizzazione “spiega solo perché si riesce a sopportare il peperoncino e non perché ci piace mangiarlo”.

Parimenti sconosciuto e contiguo al masochismo è il principio in base al quale ci esponiamo alle più tremende situazioni sociali, sotto una pioggia di fastidi d’ogni natura. Perciò “a volte non riusciamo a stabilire se una cosa è insopportabile o irresistibile”, e può accadere che “se il modo in cui vostra moglie maneggiava un coltello poteva essere grazioso quando vi siete conosciuti, dopo vent’anni di matrimonio vi potrà apparire orrendo”.

E qui entra in gioco la legge della reiterazione: qualunque comportamento ripetuto allo spasimo viene tradotto dal nostro cervello in termini di fastidio. Questo perché sappiamo che si ripeterà, lo aspettiamo, e questa distrazione ci frustra e ci umilia (il libro riporta un articolo del 2009 del New York Times secondo cui durante un incontro di governo Barack Obama, esasperato, intimò al capo di gabinetto di smetterla di far schioccare le nocche). E però in assenza di alterazioni genetiche il fastidio quotidiano può essere un istinto di sopravvivenza che si accompagna al genio.

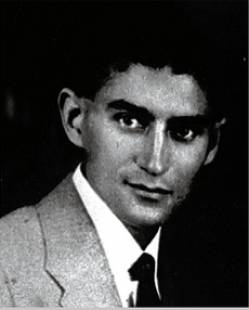

Nella sua estenuante lotta contro il rumore, Franz Kafka usava i tappi auricolari Ohropax avvolti nell’ovatta, ma non bastavano: c’erano sempre i colpi di tosse che laceravano la quiete, i bisbigli dei padroni della pensione, i cigolii dei letti, il ticchettio degli orologi e, in soffitta, il misterioso, incessante rotolio di una palla. Così Carlo Emilio Gadda ogni notte tribolava col rumore di un bottone del vicino del piano di sopra che cadeva a mezzanotte in punto: “Una pallina di legno secco: o di osso. M’ero appena assopito”.

Ma non è il nostro caso: al massimo, possiamo aspirare a nutrire quella nuova classe di fastidi che gli autori, e forse anche l’evoluzione, ancora ignorano: dalle notifiche sullo smartphone allo snervante lavoro di chiudere finestre pop-up, bloccare video, rispondere ai messaggi, correggere errori di digitazione. Insomma, il fastidio ha ancora un avvenire radioso davanti a sé.